Architekten der HTWK Leipzig zeigen, wie sich Solarmodule ästhetisch und effizient in vorgehängte Beton- und Aluminiumfassaden integrieren lassen

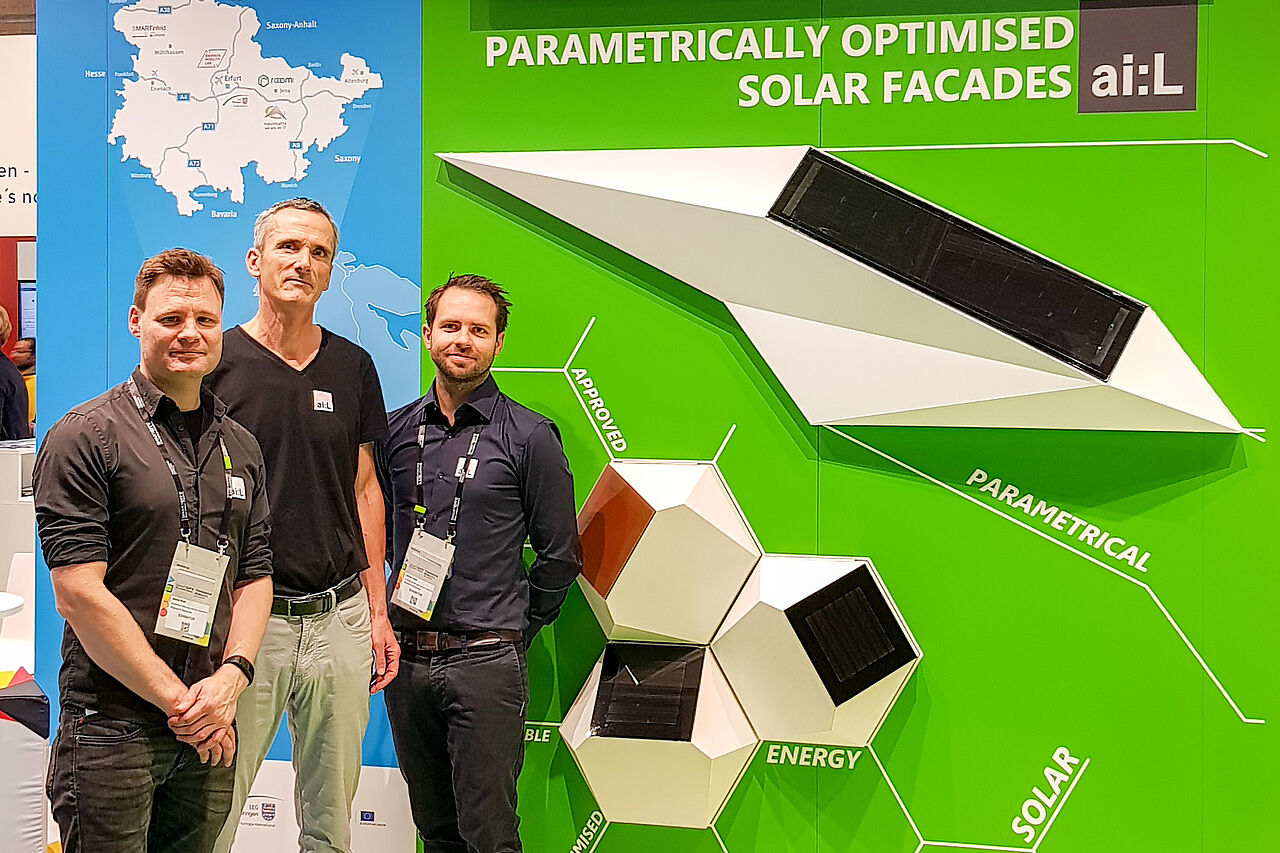

Sonnenenergie an Häuserwänden nutzen – das ist ein Ziel des Architektur-Instituts Leipzig (ai:L) an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Vom 15. bis 17. November 2022 präsentiert das ai:L-Team seine in Forschungsprojekten entwickelten Solarfassaden Solar.shell und Solar.con auf dem Smart City Expo World Congress in Barcelona. Prof. Frank Hülsmeier, Stefan Huth und Adrian Heller zeigen am Gemeinschaftsstand der Wirtschaftsförderung Sachsen (Gran Via, 2-0-C/121) Fassadenmuster und Projektfilme. Begleitend dazu berichtet Hülsmeier im Vortragsprogramm der Germany Trade and Invest am 15. November ab 14 Uhr über den Stand der Forschung sowie über erste Fassadenrealisierungen.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik birgt großes Potenzial für die Energiewende: 6.000 Quadratkilometer Gebäudedächer und doppelt so viel Fassadenfläche ließen sich theoretisch in Deutschland für Photovoltaik nutzen. Doch Fassaden sollten nicht nur funktionell, sondern auch abwechslungsreich gestaltet sein, findet Hülsmeier: „Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir Architektinnen und Architekten mitnehmen. Allein flächig mit schwarzen Solarpanels behängte Wände wären keine Lösung für einen vielfältigen öffentlichen Raum.“

Solar.con: Photovoltaik in Betonwaben

Ein Ansatz ist die Integration von Photovoltaik in Sichtbetonfassaden. Damit Betonhersteller derartige Fassaden wirtschaftlich umsetzen können, müssen sie in Serie produzierbar sein. Die Grundidee: Die Photovoltaikmodule sollen sich optimal zur Sonne ausrichten, der Beton passt sich als Designelement gestalterisch dieser Maßgabe an, sodass sich eine glatte Wand in eine dreidimensionale Struktur verwandelt. Bei Solar.con entstand ein sechseckiges Beton-Modul, in dessen Zentrum das Solarmodul eingelassen ist. Der Vorteil einer solchen gleichseitigen Wabenform besteht darin, dass mit einem Standardelement neben Süd- auch Ost- und Westfassaden umgesetzt werden können: Indem die Solar-Beton-Elemente 60 Grad nach links oder rechts gedreht werden, verändert sich die Orientierung des Solarmoduls.

„Sogar innerhalb einer Solar.con-Fassade können unterschiedliche Modulausrichtungen realisiert werden. So können wie die Stromerzeugung auf die Morgen- und Abendstunden ausdehnen und Ertragsspitzen um die Mittagszeit vermeiden“, erklärt Stefan Huth. Ist ein Solarmodul defekt oder erbringt es im Laufe seines Lebens weniger Leistung, kann es ausgetauscht werden. Derzeit wird die erste Solar.con-Fassade beim Projektpartner Hering Bau in Burbach in Westfalen errichtet. Die Forschung wird durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert, Projektpartner sind die Sunovation Produktion GmbH, das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik sowie das Institut für Baustoffe der Technischen Universität Dresden.

Solar.shell: Solarmodule in einer Aluminiumfassade

Ein weiterer Vorschlag zur Integration ertragsoptimiert ausgerichteter Solarmodule ist die vorgehängte Fassade von Solar.shell aus Aluminium-Verbundelementen, an der Hülsmeier, Huth und Heller seit 2015 arbeiten. Wie eine Solar.shell-Fassade im Detail aussieht, berechnet ein Algorithmus. Darin fließen Informationen wie Gesamtfläche, erwünschter Stromertrag, Standort, Himmelsrichtung und die Eigenschaften der verwendeten Materialien ein. Ein Computerprogramm berechnet dann, wie groß die Einzelelemente sein müssen, um den Platz optimal auszunutzen. Diesen Vorschlag können Architektinnen und Architekten mit ihren Gestaltungsideen erweitern. Gegenüber flächig installierten Modulen kann eine derart ausgerichtete Fassade deutlich mehr Energie pro Quadratmeter Photovoltaik-Fläche erzielen: im Mittel sind es 33 Prozent mehr, im urbanen Umfeld mit höherer Verschattung sogar bis zu 55 Prozent.

In Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn wurde 2021 das erste Gebäude mit einer Solar.shell-Fassade fertiggestellt. Im Mai 2022 erzielte das Architektur-Institut Leipzig den 3. Platz beim Sonderpreis Nachhaltigkeit des Innovationspreises Reallabore 2022 des Bundeswirtschaftsministeriums.

Autorinnen: Dr. Rebecca Schweier & Katrin Haase