Gemeinsames Forschungsprojekt von HTWK Leipzig, Fraunhofer CSP und TU Dresden belegt 3. Platz beim Hugo-Junkers-Preis des Landes Sachsen-Anhalt

Gebäudefassaden aus neuartigen Materialien können viel mehr leisten, als nur vor Kälte, Wärme und Regen zu schützen. Beispielsweise können sie ein Haus zu einem kleinen Sonnenkraftwerk machen. Für ihre gemeinsame Forschung zur Integration von Solarmodulen in Fassaden aus Carbonbeton wurden Wissenschaftler der HTWK Leipzig, des Fraunhofer CSP und der TU Dresden am 6. Dezember 2017 mit dem 3. Platz des Hugo-Junkers-Preises für Forschung und Innovation aus Sachsen-Anhalt in der Kategorie „Innovativste Projekte der angewandten Forschung“ ausgezeichnet.

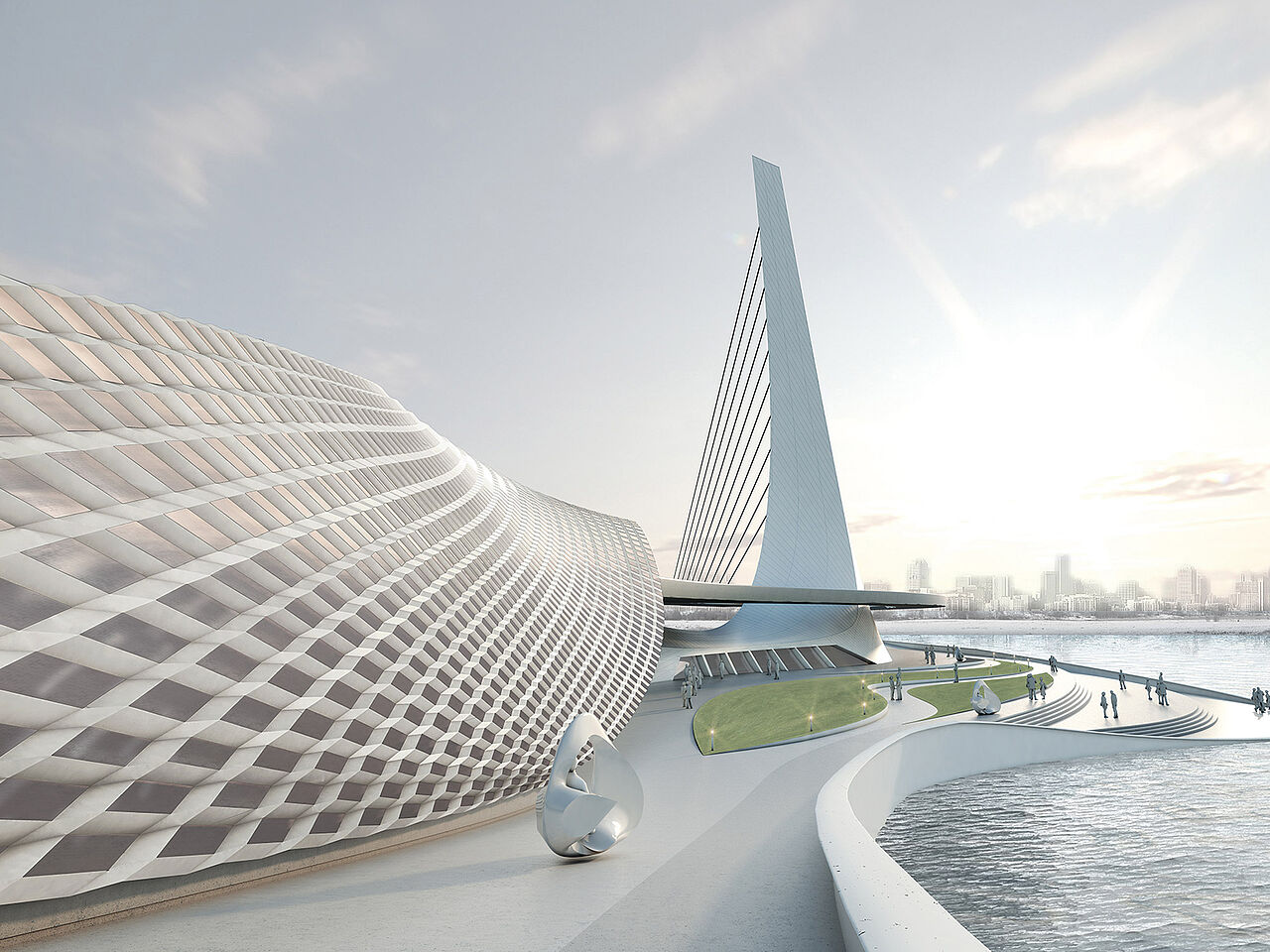

Das ausgezeichnete Forschungsprojekt ist Teil von „C³ – Carbon Concrete Composite“, Deutschlands aktuell größten Forschungsvorhaben im Bauwesen. Der neuartige Verbundwerkstoff Carbonbeton, so die Vision, soll den heute gängigen Stahlbeton in zahlreichen Bereichen ersetzen und das Bauwesen ressourcenschonender, langlebiger und flexibler machen. Denn anders als Stahl kann Carbon nicht rosten. Dies ermöglicht deutlich schlankere Bauteile und neue architektonische Möglichkeiten, beispielsweise die Integration von Solarmodulen.

Wie dies optimal gelingen kann, haben Prof. Frank Hülsmeier und sein Team vom Architektur-Institut Leipzig (ai:L) an der HTWK Leipzig zusammen mit der Gruppe Modultechnologie am Fraunhofer CSP um Prof. Jens Schneider (zugleich Stiftungsprofessor an der HTWK Leipzig), sowie dem Institut für Betonbau der TU Dresden, der SGB Steuerungstechnik GmbH und der Solar Valley GmbH untersucht. Konkret hat das interdisziplinäre Team drei mögliche Wege der Kombination von Solarmodulen mit Beton erforscht: Bei der ersten Variante werden die Solarmodule direkt in Betonbauteile mit entsprechenden Aussparungen eingegossen, sodass sie sich ohne Kanten in die Fassade einfügen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, Solarmodule auf Betonplatten zu laminieren oder zu kleben. Als dritte Option können die Solarmodule mit Druckknöpfen, Schraubverbindungen oder anderen Befestigungsmethoden angebracht werden. Auf diese Weise wären die Module abnehm- und austauschbar. Alle erprobten Varianten sind technisch umsetzbar und dank ihres speziellen Designs ein optischer Blickfang.

„Wir als forschende Architekten streben in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen eine höhere Gestaltungsqualität und Effizienz der gebäudeintegrierten Photovoltaik an und freuen uns, dass der Preis diesen Ansatz würdigt. Damit rückt neben der Photovoltaik-Technologie mehr und mehr auch die gestalterische Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt“, so Frank Hülsmeier, Professor für Gebäudetechnik, Energiekonzepte und Bauphysik an der HTWK Leipzig und Leiter des ai:L.

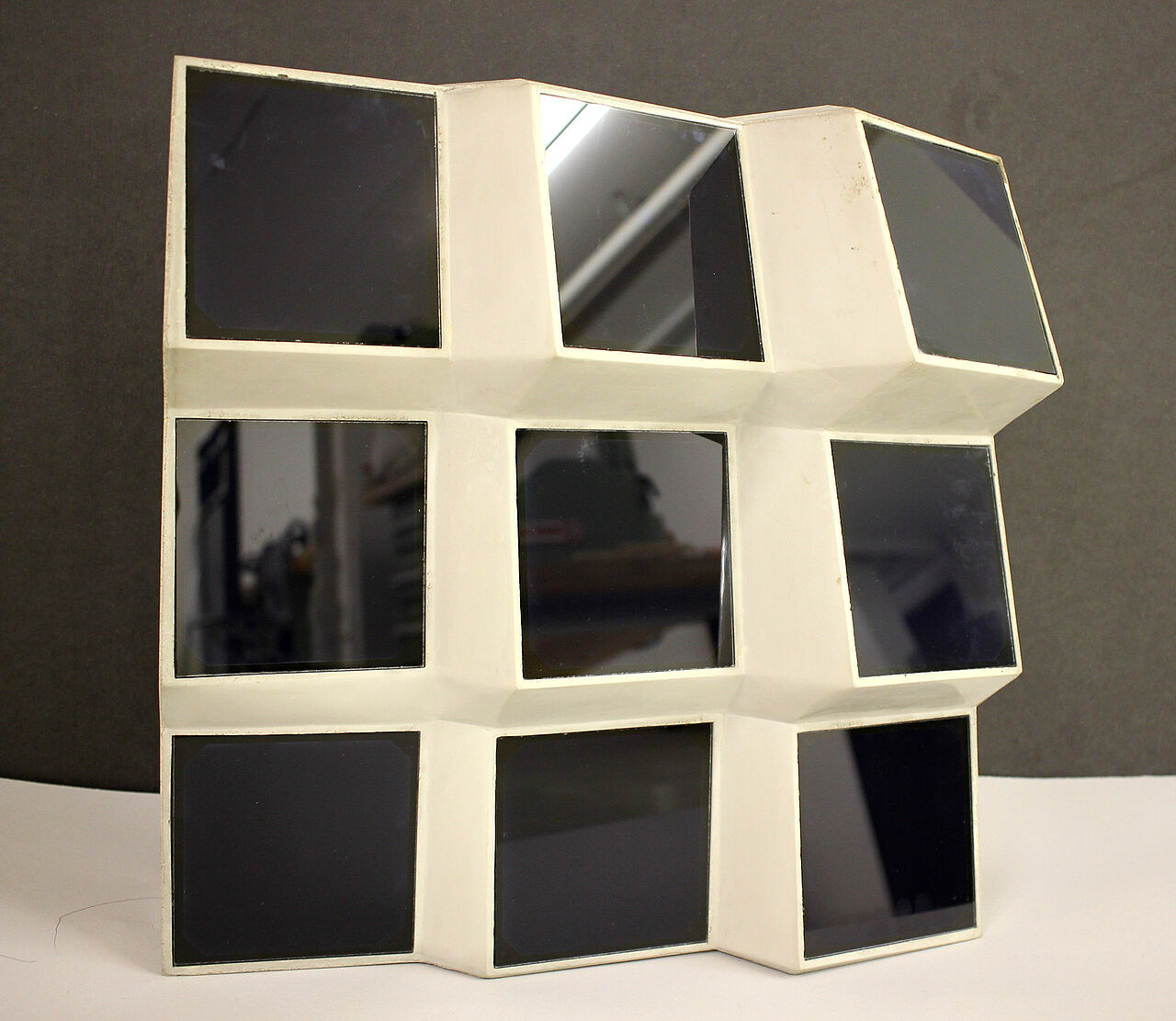

Eine der zentralen Innovationen des Forschungsprojekts ist die Ausrichtung der einzelnen Solarmodule in einer Weise, sodass sie möglichst viel Sonnenertrag erzielen können. Die Forschung zu solar optimierten Fassaden haben die Architekten von ai:L und die Gruppe Modultechnologie vom Fraunhofer CSP im Projekt „SOLAR.shell“ weitergeführt. Eine Miniatur-Version einer solchen Fassade, allerdings in diesem Fall aus Aluverbundmaterial und nicht aus Carbonbeton, ist noch bis zum 20. Dezember 2017 im Nieper-Bau der HTWK Leipzig zu besichtigen.

Autorin: Dr. Rebecca Schweier